“Lucariè: scétate ca songh’ ‘e nnove“

E’ la vigilia di Natale del 1950, siamo a Napoli, via dei Tribunali. Lucariè è il capofamiglia, Luca Cupiello, che ha un solo desiderio, in quella fredda giornata invernale, allietata dalla neve, che cade copiosa: finire il suo presepe, coi pastori, l’acqua vera, la colla e Baldassarre, il Re nero.

Quel presepe è motivo di orgoglio personale, insidiato da quello di un altro condomino e avversato dal giovane figlio Tommasino, a cui non piace per nulla.

In casa Cupiello vivono la moglie Concetta e il fratello Pasqualino, che si è appena ripreso da una brutta influenza e che non si ritrova più scarpe e cappotto.

Le piccole scaramucce familiari della vigilia trovano nuova linfa, quando si presenta a casa Ninuccia, la figlia più grande, moglie infelice del maturo Nicolino, un ricco industriale a cui i Cupiello l’hanno volentieri data ini sposa.

Ninuccia ha un giovane amante, Vittorio, un amico del fratello Tommasino, ma il padre nè è completamente all’oscuro: così ha deciso la moglie Concetta, per non dargli un dispiacere troppo grande.

Le cose precipitano quando Tommasino porta a casa proprio Vittorio e il padre Luca lo costringe a rimanere alla cena della vigilia. Quando arrivano anche Ninuccia e Nicolino l’atmosfera si fa irrespirabile.

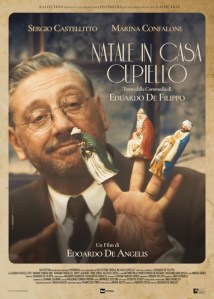

La commedia in tre atti, scritta da De Filippo nel 1932 e poi modificata e integrata negli anni successivi sino a farle assumere la forma che tutti conoscono, è stata non solo un enorme successo teatrale della compagnia del commediografo e attore napoletano, ma attraverso le due versioni televisive del 1962 e del 1977, trasmesse dalla Rai, è diventata anche patrimonio condiviso della cultura italiana del Novecento, cristallizzata in quelle versioni celeberrime.

La commedia in tre atti, scritta da De Filippo nel 1932 e poi modificata e integrata negli anni successivi sino a farle assumere la forma che tutti conoscono, è stata non solo un enorme successo teatrale della compagnia del commediografo e attore napoletano, ma attraverso le due versioni televisive del 1962 e del 1977, trasmesse dalla Rai, è diventata anche patrimonio condiviso della cultura italiana del Novecento, cristallizzata in quelle versioni celeberrime.

Proprio per questo, immaginare una nuova versione è già di per sè un atto di coraggio, che merita attenzione. Farlo, assegnando il ruolo di Luca Cupiello ad un attore non napoletano, può però sembrare più vicino all’incoscienza.

Ma se noi crediamo nel valore del lavoro di De Filippo come autore e scrittore, oltre che come interprete, allora dobbiamo accettare che le sue opere, anche le più note, siano rappresentate da altri, con tutta la libertà, che bisogna avere, quando si adatta nuovamente una commedia, trasportandola questa volta nella dimensione cinematografica.

Edoardo De Angelis e Massimo Gaudioso hanno scelto di trasportare la storia negli anni ’50, in una casa del centro storico di Napoli affacciata su Piazza Sisto Riario Sforza e, fin dalla prima scena, rompono la finzione teatrale della quarta parete, con la camera da letto di casa Cupiello ripresa da ogni direzione, quasi a voler affermare subito un elemento visivo di rottura con quelle antiche riprese teatrali.

Se cercate il confronto con le emozioni della vostra memoria, allora la partita è persa in partenza. Ma vale la pena invece di mettersi in gioco, perchè Eduardo è patrimonio di tutti, ma non monumento, bensì materia viva, parole, idee, personaggi, che ancora possono vivere e raccontare.

Natale in casa Cupiello, nella versione di De Angelis è certamente un dramma più cupo e familiare, che dialoga perfettamente anche con la società di oggi. In pieno ventennio, De Filippo disarticola il focolare familiare, fa della figura paterna un ritratto in chiaroscuro, centrale, ma sempre un passo indietro agli altri, sempre all’oscuro delle cose importanti della vita, un tradizionalista che ama i suoi rituali – il caffè, il presepe, la cena di Natale – ma a cui sfugge l’angoscia che sta disgregando la sua famiglia.

Natale in casa Cupiello, nella versione di De Angelis è certamente un dramma più cupo e familiare, che dialoga perfettamente anche con la società di oggi. In pieno ventennio, De Filippo disarticola il focolare familiare, fa della figura paterna un ritratto in chiaroscuro, centrale, ma sempre un passo indietro agli altri, sempre all’oscuro delle cose importanti della vita, un tradizionalista che ama i suoi rituali – il caffè, il presepe, la cena di Natale – ma a cui sfugge l’angoscia che sta disgregando la sua famiglia.

Un’angoscia che invece sono le madri a dover sopportare, tra silenzi, mezze parole, piccole omissioni.

Luca Cupiello è un invece uomo che sembra aver smesso di combattere, vive con rassegnazione i piccoli piaceri della sua vita, e cerca di fare il possibile per tenere assieme la sua famiglia, ma troppe cose gli sfuggono e le sue idee sono antiche e testarde, come dimostra il suo attaccamento al presepe familiare.

Sergio Castellitto è un Lucariè meno sornione, meno malinconico, ma più irascibile e melodrammatico, quasi a presagire, fin dall’inizio, la parabola del suo ultimo Natale. Particolarmente indovinata la somiglianza con il figlio Tommasino, interpretato da Adriano Pantaleo.

Così come impagabili sono i suoi duetti con Tony Laudadio, il fratello Pasqualino, e la moglie Concetta, interpretata dalla sempre straordinaria Marina Confalone, che pure aveva debuttato proprio giovanissima con la compagnia di Eduardo.

Una nota a parte merita invece Pina Turco, nel ruolo di Ninuccia, che ha così poco su cui lavorare, ma che illumina la scena coi suoi silenzi, il suo sguardo, le sue paure, le sue sfuriate. Formidabile, così come ne Il vizio della speranza e in quei pochissimi film che il cinema italiano le ha concesso sinora.

Bellissima la fotografia del catalano Ferran Paredes Rubio, collaboratore di tutti i film di De Angelis, che gioca sui contrasti tra la luce bluastra che filtra dalle finestre e i colori caldi degli interni. Non meno indovinati i costumi d’epoca di Massimo Cantini Parrini e le musiche di Enzo Avitabile, che contribuiscono all’atmosfera febbrile e malinconica del film.

Su RaiPlay.

“Se cercate il confronto con le emozioni della vostra memoria, allora la partita è persa in partenza. ”

Verissimo, ma anche a non cercarlo il confronto arriva spontaneo; è inevitabile proprio perchè Eduardo era così grande che quando l’hai visto una volta non te lo scordi più. Non è questione che l’attore sia o meno napoletano, è che semplicemente ti torna alla mente, e davanti a lui tutti gli altri spariscono.