Un grande spazio teatrale avvolto di nero.

Una compagnia che mette in scena la sua pièce.

I confini di strade e case sono disegnati con il gesso per terra, non ci sono porte nè muri, ma solo qualche mobile, le auto e alcuni utensili di scena, persino la sagoma del cane è disegnata nella sua cuccia, come in una prova generale con scenografie minime.

Dopo aver lanciato il Manifesto DOGMA ’95, che impone al regista un voto di castità cinematografica, nel quale sono ammesse solo riprese in location reali, con camera a mano, con luci naturali, senza filtri e artifici, in formato Academy, con il sonoro in presa diretta e con il divieto di azioni superflue o derive di genere, Von Trier lo utilizza davvero solo per Idioti (1998).

Il gioco fa parte delle continue provocazioni che contraddistinguono il suo lavoro e quello della Zentropa, la casa di produzione fondata nel 1992. Le regole vengono abbandonate del tutto con Dogville, che mette in scena l’artificio del cinema in modo esplicito, ma in un certo senso impone nuovi limiti e nuovi ostacoli.

Il film dovrebbe essere il primo capitolo della trilogia USA: Land of Opportunities, di cui Von Trier gira solo i primi due episodi, lasciando il terzo, intitolato Washington, incompiuto.

Dogville è diviso in un prologo e nove capitoli, introdotti dalla voce di John Hurt (…e di Giorgio Albertazzi in italiano) che ha il ruolo del narratore.

L’ambientazione in una sorta di black box theater richiama il capolavoro di Louis Malle, Vanya sulla 42a strada. L’intenzione è quella di spingere lo spettatore a focalizzarsi sulla recitazione e sulla storia, rendendo manifesto il set.

L’ambientazione in una sorta di black box theater richiama il capolavoro di Louis Malle, Vanya sulla 42a strada. L’intenzione è quella di spingere lo spettatore a focalizzarsi sulla recitazione e sulla storia, rendendo manifesto il set.

E’ evidente l’influenza delle forme del teatro brechtiano sulle scelte di Von Trier: la stessa canzone Pirate Jenny de L’Opera da tre soldi in qualche modo richiama l’intreccio di Dogville.

Il film viene girato in digitale a Trollhättan in Svezia.

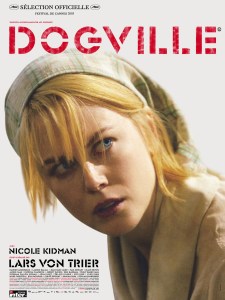

Von Trier ha vinto la Palma d’oro a Cannes un paio d’anni prima per Dancer in The Dark, un musical tragico interpretato da Björk: considerato una delle voci più controverse e anticonformiste del cinema europeo, riesce a coinvolgere nel suo nuovo progetto Nicole Kidman, allora all’apice della sua popolarità dopo i ruoli interpretati in Eyes Wide Shut, Moulin Rouge!, The Others e l’Oscar vinto per The Hours.

L’esperienza è in qualche modo traumatica tanto da spingere Kidman a rinunciare al successivo Manderlay. Molti anni dopo Von Trier dichiara di aver scritto Dogville in appena dodici giorni sotto l’effetto di alcol e droga.

Il film è dedicato alla memoria di Katrin Cartlidge, magnifica attrice inglese, morta ad appena 41 anni, che avrebbe dovuto interpretare il ruolo di Vera.

La prima di Dogville viene ospitata in concorso al Festival di Cannes nel maggio 2003. In Italia viene distribuito in sala a novembre in una versione ridotta dallo stesso Von Trier di 40 minuti, rispetto ai 177 iniziali.

La prima di Dogville viene ospitata in concorso al Festival di Cannes nel maggio 2003. In Italia viene distribuito in sala a novembre in una versione ridotta dallo stesso Von Trier di 40 minuti, rispetto ai 177 iniziali.

Dogville è una cittadina immaginaria del Colorado, nelle Montagne Rocciose, che sorge vicino ad una vecchia miniera d’argento abbandonata. Qui cerca rifugio Grace Mulligan, in fuga da una famiglia di gangster.

La accoglie e la nasconde Tom Edison Jr, un’aspirante scrittore, che convince i cittadini del paese ad ospitarla, dopo un periodo di prova di due settimane, nelle quali Grace si offre di fare piccoli lavoretti per guadagnarsi la fiducia dei locali.

Nonostante la polizia compaia a Dogville in cerca della fuggitiva, la comunità protegge Grace che la notte del 4 luglio dichiara i suoi sentimenti a Tom, che li ricambia.

Quando i poliziotti ritornano e affliggono un nuovo manifesto in cui Grace non è più ricercata come fuggitiva, ma come rapinatrice di banche, Tom convince gli altri a non tradire la fiducia conquistata da Grace, ma suggerisce che la donna compia lavori più impegnativi per la comunità, ricevendone un compenso minore, per ripagare in qualche modo il rischio di nascondere una ricercata.

Il carico di lavoro diventa insostenibile, accompagnato dalle minacce e dagli abusi continui.

Il carico di lavoro diventa insostenibile, accompagnato dalle minacce e dagli abusi continui.

I piani di fuga escogitati da Tom falliscono miseramente e si rivoltano contro Grace, in una spirale di violenza che la vede infine ridotta in schiavitù, completamente annichilita e derisa, con una catena al collo, stuprata e violentata dai suoi concittadini, con l’unica colpa di aver cercato di essere accettata dalla comunità.

Quando Tom richiama in paese i gangster per riconsegnare Grace, la verità emerge in modo inatteso e traumatico.

Il film di Von Trier è la sottile parodia di un conte moral, affidato – come accade in Barry Lyndon – al contrappunto ironico della voce narrante, che accompagna la discesa nell’abisso di Grace.

In realtà il regista danese sembra interessato a mostrare, con la consueta brutalità, il sadismo delle relazioni umane, i rapporti di potere, le logiche di sopraffazione che guidano ogni comportamento.

La prevalenza degli istinti sulla dimensione culturale è un dato di fatto: Grace fugge dalla violenza del padre per trovare gli stessi soprusi nella piccola città, abbandonata da dio e dagli uomini.

Nella realtà chiusa di Dogville, tra contadini ottusi, maestrine represse, avide commercianti, bambini crudeli e giovani minorati, Tom può giocare a fare il filosofo idealista, ma alla resa dei conti si comporterà proprio come tutti gli altri. La sua superiorità morale e culturale non è che un’impostura.

Grace diventa così un’altra delle donne martiri del cinema di Von Trier, sottoposta ad ogni sevizia, ad ogni umiliazione. Ma questa volta la protagonista avrà la sua rivincita. Terribile e definitiva, come in una parabola dell’Antico Testamento.

Von Trier lavora per astrazione, togliendo tutto il superfluo dalla messa in scena, per concentrarsi soprattutto sui volti e sui gesti dei suoi personaggi. E’ lui stesso operatore alla macchina, quasi a voler dimostrare di essere nient’altro che uno dei personaggi in scena, voyeristicamente attratto – così come accade a Grace nelle strade di Dogville – dalla presenza eccezionale e inconsueta della diva-Kidman all’interno del suo cinema radicale e manipolatorio.

Il regista sembra divertirsi a torturare la sua protagonista con la stessa crudeltà, esattamente come accadeva a Emily Watson e a Björk nei suoi film precedenti e come accadrà ancora a Kirsten Dunst e a Charlotte Gainsbourg in quelli successivi.

Ma qui l’ambizione dichiarata è anche quella di puntare il dito verso un’America chiusa, gretta e protestante, nella quale nessuna integrazione è possibile.

Dogville come la cittadina californiana raccontata da Siegel ne L’invasione degli ultracorpi? La diffidenza paranoica resta la medesima. L’estraneità è invincibile.

E allora manzonianamente “non resta che far torto o patirlo“: Grace – arrogante nella sua superiorità morale e nel suo spirito compassionevole, come le rinfaccia il padre alla fine – si abbassa al livello di una comunità che non ha fatto granché per dimostrarle di avere ragione.

“Se si fosse comportata come loro, non avrebbe potuto difendere neanche una sola delle sue azioni e non avrebbe potuto condannarle con sufficiente asprezza. Era come se la sua afflizione e il suo dolore avessero finalmente trovato la giusta collocazione. No, quello che avevano fatto non era abbastanza buono. E se qualcuno aveva il potere di rimettere a posto le cose, era suo dovere farlo per il bene delle altre città, per il bene dell’umanità e, non ultimo, per il bene dell’essere umano che era Grace stessa”.

E allora non resta che prendere atto che “se c’è una città senza la quale il mondo starebbe meglio, è questa”.

La misantropia e la sfiducia di Trier nelle magnifiche sorti e progressive dell’umanità scolorano questa volta in un non troppo velato antiamericanismo.

Per rendere ancor più chiara l’idea, il film si chiude con una lunghissima galleria di immagini di miseria e dolore tratte dal libro di Jacob Holdt American Pictures (1984), accompagnate da Young Americans di David Bowie.