A.I. – Intelligenza Artificiale ****

A.I. – Intelligenza Artificiale ****

Nei primi anni ’70 Stanley Kubrick acquista dallo scrittore Brian Aldiss i diritti cinematografici di un suo racconto, “Supertoys Last All Summer Long“, con l’intenzione di portarlo sul grande schermo.

Per adattare il racconto il regista newyorkese ingaggia diversi scrittori, a partire da Aldiss stesso, licenziato bruscamente nel 1989 a causa di una serie di divergenze creative. Dopo un breve tentativo con Bob Shaw, Kubrick si affida a Ian Watson, un altro scrittore di fantascienza, nemico giurato di Aldiss e assieme al racconto gli consegna una copia de Le avventure di Pinocchio di Collodi, come fonte di ispirazione. Watson realizza un paio di trattamenti, il secondo dei quali nel maggio 1991 di circa 90 pagine, che resterà lo scheletro essenziale per il film definitivo.

A metà anni ’90, Kubrick cerca di cedere il progetto a Steven Spielberg, nella speranza che l’evoluzione degli effetti speciali meccanici e computerizzati visti in Jurassic Park avrebbe consentito di ricreare il piccolo protagonista completamente in CGI. Tuttavia gli esperimenti sono un disastro: Kubrick si dedica ad Eyes Wide Shut e Spielberg a Salvate il soldato Ryan.

Subito la morte di Kubrick nel marzo del 1999 Spielberg lavora con Jan Harlan e gli eredi al completamento della post-produzione di Eyes Wide Shut e poi riprende il trattamento di Ian Watson, scrivendo in prima persona nell’autunno del 1999 la sceneggiatura di quello che diventerà A.I..

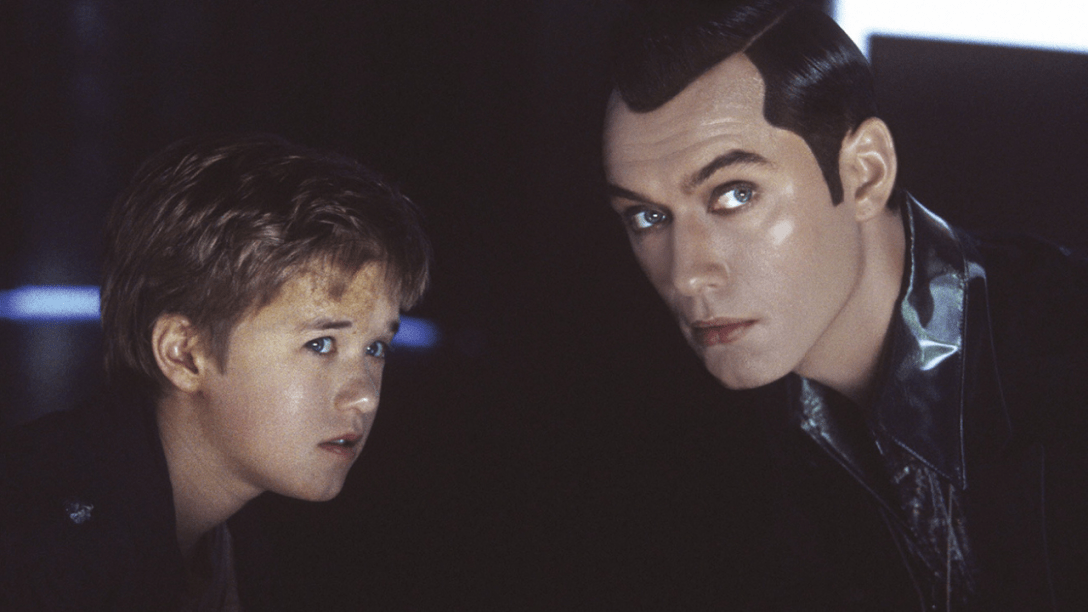

Contrariamente a quanto immaginato da Kubrick, Spielberg affida il ruolo dell’androide bambino David all’attore dodicenne Haley Joel Osment, allora famosissimo dopo aver recitato il ruolo del protagonista ne Il sesto senso di M.Night Shyamalan.

Contrariamente a quanto immaginato da Kubrick, Spielberg affida il ruolo dell’androide bambino David all’attore dodicenne Haley Joel Osment, allora famosissimo dopo aver recitato il ruolo del protagonista ne Il sesto senso di M.Night Shyamalan.

Sulla Terra del 2125, in gran parte sommersa dalle acque a causa dei disastri ambientali, la tecnologia ha creato dei robot con fattezze umane, i mecha.

La Cybertronics, sotto la guida del professor Allen Hobby ha sviluppato un mecha bambino, chiamato David, il primo a provare reali sentimenti nei confronti dei genitori affidatari, grazie ad un processo di imprinting irreversibile: nonostante i dubbi etici e gli interrogativi che il team di lavoro continuamente si pone, la società immette il robot sul mercato. I primi a riceverlo sono Monica e Henry Swinton: il loro bambino Martin è stato ibernato a causa di una grave malattia incurabile e non possono avere altri figli secondo le leggi in vigore.

Nonostante le resistenze di Monica, pian piano David contribuisce a riportare serenità nella loro famiglia, almeno sino a quando non si trova una cura per Martin che ritorna a casa, innescando pericolosi meccanismi emulativi e competitivi con David.

Monica si convince così a malincuore ad abbandonare David nel bosco vicino alla sede della Cybertronics, evitandogli la distruzione.

Monica si convince così a malincuore ad abbandonare David nel bosco vicino alla sede della Cybertronics, evitandogli la distruzione.

A fargli compagnia l’orsetto Teddy, anche lui un mecha animato.

Nella foresta però David viene rapito assieme ad altri androidi da cacciatori senza scrupoli che li utilizzano nelle Flesh Fair, in cui i robot vengono distrutti barbaramente in uno spettacolo senza pietà.

Grazie ad un mecha adulto, Gigolò Joe, in fuga dopo essere stato incastrato per l’omicidio di un cliente, David riesce ad evitare la distruzione e si mette in cerca della Fata Turchina, colei che potrà trasformarlo in un bambino vero, capace di riconquistare l’affetto di Monica.

Gigolò Joe lo accompagna così a Rouge City, dal Dott. Know, un’intelligenza artificiale che ha le fattezze di un fumetto di Albert Einstein e che risponde come un oracolo a pagamento alle loro domande, indirizzandoli nella sommersa Manhattan.

Qui David finisce per trovare le risposte alle sue domande proprio nella sede della Cybertronics, dove conosce il Dott. Hobby, comprende la sua natura di robot prodotto in serie, costruito ad immagine e somiglianza del figlio del suo creatore.

Al colmo della disperazione si getta in acqua, ma viene salvato da Gigolò Joe. Quando quest’ultimo viene arrestato dalla polizia, a David non resta che immergersi con Teddy alla ricerca della Fata Turchina, nel Luna Park sommerso di Coney Island.

Al colmo della disperazione si getta in acqua, ma viene salvato da Gigolò Joe. Quando quest’ultimo viene arrestato dalla polizia, a David non resta che immergersi con Teddy alla ricerca della Fata Turchina, nel Luna Park sommerso di Coney Island.

Quando la ruota panoramica si abbatte sull’anfibicottero di David, il mecha rimane incastrato per secoli nelle profondità del mare.

Duemila anni dopo, in una New York sommersa dai ghiacciai, intelligenze aliene scoprono l’esistenza di David e recuperano grazie a lui elementi essenziali dell’esperienza umana sulla Terra.

La loro tecnologia consente di riportare in vita per un solo giorno attraverso il dna esseri esistiti molti secoli prima.

David sceglie così di vivere il suo ultimo giorno con Monica.

Spielberg scrive in prima persona la sceneggiatura di A.I., come non accadeva dai tempi di Incontri ravvicinati del terzo tipo, ed è piuttosto evidente che nel duplice adattamento dal racconto di Aldiss e dal Pinocchio di Collodi, emerga una nota intima, profondamente autoriale.

David è solo un altro dei bambini perduti del suo cinema, traditi da figure paterne assenti e compromesse, in cerca dell’eternità di un abbraccio materno.

David è solo un altro dei bambini perduti del suo cinema, traditi da figure paterne assenti e compromesse, in cerca dell’eternità di un abbraccio materno.

Lo si comprenderà meglio con l’autobiografico The Fabelmans, ma A.I. rappresenta per Spielberg un progetto molto più sentito e personale di quanto si poteva immaginare al momento della sua uscita, in cui la dimensione dell’omaggio all’amico e maestro appena scomparso è assai poco significativa.

Più difficile comprendere cosa Kubrick abbia trovato nel racconto di Aldiss e nel successivo adattamento, se è vero, come ribadito più volte da Watson, che la sceneggiatura finale è molto fedele al suo trattamento dei primi anni ’90, in particolare nella coda finale di sublime fantascienza umanistica e di enorme tenerezza sentimentale.

Se venticinque anni fa, proprio quell’epilogo aveva fatto sollevare più di qualche sopracciglio, oggi appare come la parte più riuscita e sconvolgente del lavoro di Spielberg, perfettamente coerente con le premesse teoriche e con il felicissimo incipit familiare.

E’ anche il punto di caduta di un film che ragiona sul tempo, sulle sue distorsioni, sul tentativo di fermarlo e cristallizzarlo. Alla fine il tempo diventa una sfida all’eternità, una sfida che anche la tecnologia aliena non riesce a vincere se non per un attimo lungo 24 ore.

E così quello che può sembrare una sorta di lieto fine, assume la dimensione sinistra di una condanna ancor più amara: la felicità finalmente raggiunta è solo un approdo effimero, prima di essere perduta per sempre.

E così quello che può sembrare una sorta di lieto fine, assume la dimensione sinistra di una condanna ancor più amara: la felicità finalmente raggiunta è solo un approdo effimero, prima di essere perduta per sempre.

L’eccesso melodrammatico, la malinconia struggente, la paura dell’abbandono sono sentimenti certamente lontani dal cinema cartesiano di Kubrick, assai più coerenti con quello del regista di E.T. e Schindler’s List.

La distanza critica ha chiarito la reale paternità di A.I., sfrondando la visione da pregiudizi e aspettative fuorvianti e riposizionando il film all’interno del lunghissimo viaggio spielberghiano come una tappa perfettamente centrale, emblematica.

Rivedendo il film a distanza di un quarto di secolo è piuttosto il secondo atto con la fuga dalla Flesh Fair e l’approdo a Rouge City a sembrare più zoppicante, forse perché l’immaginario scenografico ricreato allora, oggi cattura di meno gli occhi ed emerge una certa ruvidezza di scrittura nei caratteri secondari e nei meccanismi narrativi, prima dell’esplosione sentimentale dell’epilogo.

Il legame del film con il capolavoro di Collodi è ancor più significativo nel momento in cui identifichiamo il rapporto tra umano e non umano, tra organico e inorganico, tra noi e gli altri, anche all’interno di famiglie divise e asimmetriche, come uno degli elementi seminali della poetica di Spielberg.

E se A.I. è un film intimamente e sorprendentemente materno, il successivo Prova a prendermi è invece il suo inevitabile contraltare paterno. Per molti anni si è accostato Spielberg al più celebre personaggio creato da J.M.Barrie: il suo cinema fanciullesco, pieno di meraviglia, sembrava un rifugio per adulti incapaci di crescere. In realtà il tema del tempo, l’incapacità di governarlo e di affrontarne l’infinitezza e l’inesorabilità, è sempre stato al centro della riflessione del regista, fin dalla fuga ossessiva di Duel.

E se A.I. è un film intimamente e sorprendentemente materno, il successivo Prova a prendermi è invece il suo inevitabile contraltare paterno. Per molti anni si è accostato Spielberg al più celebre personaggio creato da J.M.Barrie: il suo cinema fanciullesco, pieno di meraviglia, sembrava un rifugio per adulti incapaci di crescere. In realtà il tema del tempo, l’incapacità di governarlo e di affrontarne l’infinitezza e l’inesorabilità, è sempre stato al centro della riflessione del regista, fin dalla fuga ossessiva di Duel.

Altro elemento chiave di A.I. è l’emergere di una dimensione profondamente perturbante, di cui lo stesso David è l’emblema più evidente. La confusione tra familiarità ed estraneità che il mecha bambino suscita nella madre, alimenta una narrazione in cui i confini tra umano e non umano sono pericolosamente labili: nel film ci sono specchi, ombre, superfici riflettenti, doppi, repliche, umani che si comportano come fiere e androidi che dimostrano sentimenti reali, provocando un continuo slittamento di senso per lo spettatore.

Il suicidio tentato da David appare allora come il più sconvolgente degli atti compiuti da un androide, il momento più disturbante di un film che è tutt’altro che consolatorio o accomodante, ma che segna invece una cesura evidente – ancor più di Schindler’s List o Salvate il soldato Ryan – nel cinema di Spielberg, che nella fuga verso distopie future e nell’approfondimento storico e politico del passato ha poi trovato la sua dimensione più autentica.