Cronenberg firma con A History of Violence una delle sue opere più limpide e insieme più crudeli: un film che sembra muoversi dentro i codici del thriller americano, del noir di provincia, persino del melodramma domestico, e invece li attraversa come un corpo estraneo, un’infezione silenziosa.

C’è un’America, in A History of Violence, che si vuole pacificata, ordinata, anonima. Una sonnolente cittadina dell’Indiana, la tavola calda dove lavora il protagonista, la sua famiglia “normale”. È un mondo costruito per essere credibile e per essere fragile. E infatti basta pochissimo – un episodio di violenza improvvisa e imprevedibile – per far saltare l’intero impianto, come se quella superficie placida non fosse altro che una copertura sottilissima.

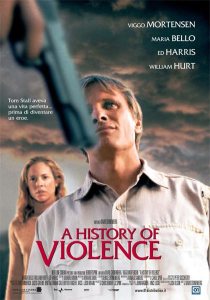

Tom Stall, proprietario di un modesto diner di paese, sventa una rapina e uccide due criminali con una freddezza e una precisione che non appartengono alla retorica dell’eroe improvvisato. Da quel momento, la sua vita cambia: diventa un volto mediatico, un simbolo locale, una figura da celebrare. Al tempo stesso quel gesto istintivo che lo ha salvato lo condanna, perché la violenza non è mai un fatto isolato: è una lingua che si apprende, un’abitudine, una memoria del corpo. E quando il corpo parla, dice sempre più della biografia ufficiale.

Cronenberg lavora questa volta in sottrazione. Nessun delirio visionario, nessun compiacimento nella carne e nel sangue. Il film è asciutto, severo, pensato per non lasciare scampo allo spettatore.

Sembra cinema classico, con un eroe suo malgrado, che pare uscito da un film di Hawks: le inquadrature sono sobrie, la fotografia di Suschitzky è tersa e fredda, il montaggio di Ronald Sanders sembra voler cancellare ogni ridondanza, ogni compiacimento. Eppure, proprio questa apparente linearità genera inquietudine: come se una storia così “pulita” fosse in realtà impossibile, come se dietro la trasparenza ci fosse solo rimozione.

Sembra cinema classico, con un eroe suo malgrado, che pare uscito da un film di Hawks: le inquadrature sono sobrie, la fotografia di Suschitzky è tersa e fredda, il montaggio di Ronald Sanders sembra voler cancellare ogni ridondanza, ogni compiacimento. Eppure, proprio questa apparente linearità genera inquietudine: come se una storia così “pulita” fosse in realtà impossibile, come se dietro la trasparenza ci fosse solo rimozione.

Non è un caso che il film derivi da una graphic novel di John Wagner e Vince Locke: la materia è quella del mito americano, della maschera e della riscrittura, della reinvenzione personale come diritto originario.

Ma Cronenberg non ne fa mai un racconto sulla “doppia identità”. Non gli interessa il colpo di scena. Gli interessa la crepa. Tom Stall è un uomo che ha costruito una nuova pelle – e per anni l’ha abitata con disciplina – ma quando la violenza irrompe, quella pelle si lacera e lascia intravedere ciò che sta sotto.

Ed è qui che entra in scena Carl Fogarty (Ed Harris), figura quasi spettrale, venuta da un altrove urbano e oscuro, portatrice di un passato che pretende riconoscimento. Fogarty è la manifestazione fisica del rimosso, il “ritorno” che Freud avrebbe amato e Cronenberg anche di più. Il suo volto segnato, la sua voce dolciastra, la sua insistenza ossessiva (“Tu sei Joey”) funzionano come un contagio: non importa se Tom continua a negare, il sospetto, una volta insinuato, diventa realtà.

Ed è qui che entra in scena Carl Fogarty (Ed Harris), figura quasi spettrale, venuta da un altrove urbano e oscuro, portatrice di un passato che pretende riconoscimento. Fogarty è la manifestazione fisica del rimosso, il “ritorno” che Freud avrebbe amato e Cronenberg anche di più. Il suo volto segnato, la sua voce dolciastra, la sua insistenza ossessiva (“Tu sei Joey”) funzionano come un contagio: non importa se Tom continua a negare, il sospetto, una volta insinuato, diventa realtà.

E la famiglia? È qui che A History of Violence smette di essere un film di genere e diventa un’operazione chirurgica, nel corpo vivo dell’America post 11 settembre. Perché Cronenberg ne racconta l’identità come costruzione collettiva. Una famiglia è un patto narrativo. Si vive insieme perché si condivide una versione delle cose. Quando quella versione crolla, restano solo i corpi e le loro reazioni.

Maria Bello, straordinaria, interpreta Edie con un’intelligenza che evita ogni cliché della “moglie ignara”. Edie non è una vittima passiva: è un personaggio che sente subito che qualcosa non torna. E la sua ferita non è morale, ma erotica, fisica, profonda. La scena di sesso sulle scale – una delle più disturbanti e vere del cinema americano contemporaneo – non è provocazione gratuita: è la rappresentazione di un desiderio che muta forma quando la maschera cade. Prima c’era il gioco, la leggerezza, il “travestimento” consensuale; dopo, resta un atto brutale, quasi punitivo, in cui attrazione e repulsione diventano inseparabili.

E poi ci sono i figli, soprattutto Jack (Ashton Holmes), adolescente che assorbe la violenza come un virus. Peggio come una tara ereditaria. Jack, bullizzato, si difende e improvvisamente scopre di avere un accesso diretto a una forza che non conosceva. È come se il gesto del padre – apparentemente “giusto” e “necessario” – avesse liberato qualcosa anche in lui. In una delle scene più amare, la violenza diventa improvvisamente un linguaggio condiviso tra padre e figlio, un patto di sangue non dichiarato. Ed è difficile capire se sia un momento di intimità o di perdizione.

E poi ci sono i figli, soprattutto Jack (Ashton Holmes), adolescente che assorbe la violenza come un virus. Peggio come una tara ereditaria. Jack, bullizzato, si difende e improvvisamente scopre di avere un accesso diretto a una forza che non conosceva. È come se il gesto del padre – apparentemente “giusto” e “necessario” – avesse liberato qualcosa anche in lui. In una delle scene più amare, la violenza diventa improvvisamente un linguaggio condiviso tra padre e figlio, un patto di sangue non dichiarato. Ed è difficile capire se sia un momento di intimità o di perdizione.

Cronenberg, che per tutta la carriera ha interrogato il corpo come campo di battaglia tra identità e mutazione, qui lavora sul corpo borghese e lo mostra per ciò che è: un deposito di pulsioni, di memoria, di capacità distruttiva. La violenza è sempre un trauma, un taglio netto, una ferita che resta. In A History of Violence gli omicidi sono secchi, rapidi, eppure insopportabili proprio perché non hanno nulla di spettacolare. Il sangue non è estetizzato: è materia che sporca, che resta addosso, che si porta in casa.

Quando la storia precipita verso Philadelphia, verso il “luogo d’origine”, il film potrebbe diventare una discesa nel gangster-movie. Invece Cronenberg evita il mito: la mafia è squallida, domestica, quasi provinciale anch’essa.

E quando compare Richie Cusack, fratello maggiore e incarnazione di un potere familiare corrotto, non siamo davanti a un grande villain da tragedia hollywoodiana, ma a un uomo qualunque, inetto, vanitoso, che parla come se sputasse veleno. Hurt, in pochi minuti, costruisce una presenza memorabile: una specie di re in rovina che non ha più bisogno di convincere nessuno, perché sa che il sangue – nella sua logica – è sempre più forte della scelta.

E quando compare Richie Cusack, fratello maggiore e incarnazione di un potere familiare corrotto, non siamo davanti a un grande villain da tragedia hollywoodiana, ma a un uomo qualunque, inetto, vanitoso, che parla come se sputasse veleno. Hurt, in pochi minuti, costruisce una presenza memorabile: una specie di re in rovina che non ha più bisogno di convincere nessuno, perché sa che il sangue – nella sua logica – è sempre più forte della scelta.

È qui che A History of Violence rivela la sua vera ossessione: non il passato, ma l’impossibilità di liberarsene. Il film non afferma l’impossibilità del cambiamento: sarebbe troppo semplice, troppo consolatorio nella sua cupezza. Dice qualcosa di più inquietante: si può cambiare, ma il cambiamento non cancella nulla. Si può costruire una nuova vita, una nuova moralità, perfino un nuovo amore, ma non si può impedire alla violenza di restare una possibilità inscritta nel corpo. E quando quella possibilità viene riattivata, tutto il resto diventa fragile, forse illusorio.

Il finale, uno dei più belli e implacabili di Cronenberg, è una cena. Una tavola. Un gesto quotidiano. Tom torna a casa, dopo aver risolto i suoi problemi nel solo modo che conosce davvero. Entra, si siede. Nessuna parola. I figli lo guardano. La moglie lo guarda. Il piatto passa di mano. È un momento di sospensione che non è perdono e non è condanna. È, semmai, la rappresentazione più precisa di cosa significhi convivere con la verità quando non c’è più spazio per le versioni comode.

Cronenberg non concede catarsi. Non offre redenzione. Ma non indulge nemmeno nel cinismo: non dice che l’amore è impossibile, né che la famiglia sia una menzogna. Dice che la famiglia è un luogo in cui si tenta di continuare, anche quando si è visto l’orrore. E che continuare non è un lieto fine: è una forma di resistenza ché implica accettare l’altro non come vorremmo che fosse, ma come è stato e come potrebbe tornare a essere.

Cronenberg non concede catarsi. Non offre redenzione. Ma non indulge nemmeno nel cinismo: non dice che l’amore è impossibile, né che la famiglia sia una menzogna. Dice che la famiglia è un luogo in cui si tenta di continuare, anche quando si è visto l’orrore. E che continuare non è un lieto fine: è una forma di resistenza ché implica accettare l’altro non come vorremmo che fosse, ma come è stato e come potrebbe tornare a essere.

A History of Violence ha la grandezza dell’ ambiguità. Chi è davvero Tom Stall? Un uomo che ha cercato di salvarsi? Un padre che difende la sua famiglia? Un killer che finge? Un mostro come quelli che affollano il sonno agitato della figlia nell’incipit? La verità nel cinema di Cronenberg è sempre una zona grigia in cui morale e istinto, affetto e distruzione, coesistono senza armonia.

Ed è forse per questo che il film continua a essere uno dei vertici della sua filmografia “tarda”: un’opera che sembra parlare dell’America post-11 settembre – della paura, dell’identità, della mitologia della sicurezza domestica – ma che in realtà parla di qualcosa di molto più antico e universale: la violenza come possibilità originaria, come lingua madre, come storia che si porta dentro.